本文

(全介護事業所対象)ケアプランデータ連携システムを導入してください

介護情報基盤へのケアプランデータ連携システムの統合されます

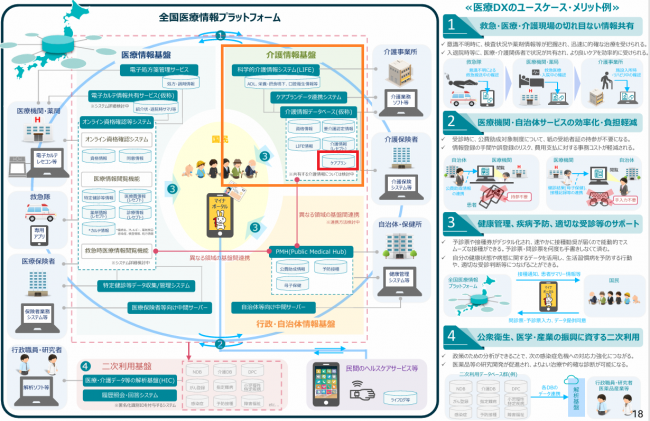

下の図の全国医療情報プラットフォームの一部として、介護情報基盤が含まれ、一部システムとして「ケアプランデータ連携システム」が統合されます。

今後は,自治体を介することなく情報を取得できるようになる予定です。

紙でのやり取りからデジタルによるやり取りに,情報の取得する手段が変化していきます。

多くの自治体が移行に向けて対応中であることから、事業所へのケアプランデータ連携システムへの早急な導入が求められます。

※厚生労働省資料引用

・介護情報基盤について(厚生労働省のページ)<外部リンク><外部リンク>

・社会保障審議会 介護保険部会(第118回)資料 [PDFファイル/2.87MB]

お知らせ

・介護情報基盤におけるカードリーダー等の助成金に関するお知らせ<外部リンク>

・介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進等について<外部リンク>(介護保険最新情報vol.1445)

ケアプランデータ連携システムとは

ケアプランデータ連携システムは国民健康保険中央会が構築し、令和5年4月20日より運用開始しています。

同システムは。各社が開発した介護ソフトのデータを共通データに変換し送受信できるソフトウェアです。

居宅介護支援事業所と介護サービス事業所間で居宅サービス計画書やサービス利用票などのケアプランをデータを、お使いの介護ソフトの種類を気にすることなく共有できるシステムです。

・ケアプランデータ連携システムについて(厚生労働省のページ:PDF)<外部リンク>

・ケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会のページ)<外部リンク>

・利用状況(WAMNETのページ)<外部リンク>

・ヘルプデスクサポートサイト<外部リンク>

デジタル化進んでいますか?紙からデータ管理へ移行することの重要性

介護業界の人材不足は深刻で、ひとりあたりの業務をできる限り無駄をなくし、より多くの業務を効率的にこなす必要があります。

現在は、情報は紙で出力、共有、保管することが一般的で効率的です。しかし、紙での管理は、転記作業や保管場所を必要とし多くのリソースを奪います。

今後は、ケアプランデータに限らず、できる限りデータで管理(保管が必要な書類以外はスキャンして廃棄)するよう努めてください。共有する場合は紙で出力するのではなく、データの送受信で対応する必要があります。また、受信側もデータで確認することとし、利用者に配布する以外は出力しないなどのルールが必要です。

※デジタル化が成功している同様サービスの事業所にどのような方法でデータの管理および業務を行っているのか確認し、同様の方法でデジタル化に対応していく方法があります。

データでの管理は慣れないうちは時間がかかると思われます。しかしながら、一度データ化した書類は、パソコン上で管理が可能で、検索や共有が簡単にできるようになります。ケアプランデータ連携システムの利用についても同様です。

ここで起こる問題点を解消するために

市においても、令和7年度から電子文書管理を導入、電子決済や電子申請への対応を強化し、約80%程度の紙や保管場所が削減できています。

データでの管理が収束するまでは、紙とデータが混在し、管理が煩雑かもしれません。しかし、データ化が進むにつれて、移動や印刷コスト、共有するための経費などが大きく削減できてきます。

削減した時間を使い、利用者との関わりを増やしたり、オンライン会議などを積極的に活用し、資料の事前共有をデータで送信することで、事務作業を効率化し、余裕をもって業務に集中することができます。

厚生労働省の調査研究アンケート結果によると、ケアプランデータ連携システムを導入すると、事務時間を含め、人件費削減を考慮した場合は、年間で約81万6,000円のコスト削減を実現できると試算されています。

【データ共有(連携)ができるもの】

・居宅サービス計画(第1表) ・居宅サービス計画(第2表) ・サービス利用票(第6表) ・サービス利用票別表(第7表)

【削減可能なコスト】

・人件費、印刷費、郵送費、交通費、通信費(Fax)の削減

【その他軽減できること】

・無駄な転記入力作業削減

・資料の保管する確保や管理の手間が不要

・情報漏洩を防ぐことができ、安全にデータ共有が可能

・相手の時間を気にせず、情報共有がが可能

<参考>介護現場の生産性向上関連情報 > ケアプランデータ連携システム(WAMNET)<外部リンク>

重要:ケアプランデータ連携システムを利用するための準備をお願います(全サービス対象)

※全サービス対象です。一部の介護ソフト間では、同様の機能があり連携できるようですが、幅広く連携できるようにするために同システムを導入しておいてください。(※重要)

・介護ソフトが対応できる状態か確認する。

・ケアプランデータ連携システムの初期設定を行う。

・無料プランを利用し、ケアプラン連携システムを利用開始する。

|

市で調査したところ、対応可能な事業所であっても、他事業所が導入していないため、様子見をしている事業所が多くあることがわかりました。 市では対応可否について、実数で確認できていない状況です。 介護情報基盤に統合されることも決定していることから、対応可能な事業所は今年度中には導入を完了してください。 登録すると地図に掲載され他事業所に認知されます。利用登録にご協力ください。 |

|---|

・市内でケアプランの送受信が可能な事業所(ワムネットのページ)<外部リンク>

・地域におけるデータ連携促進モデルの手引き [PDFファイル/21.65MB]

ケアプランデータ連携システムのフリーパスキャンペーンの活用を!

登録時から1年間ライセンス料が無料で利用できます。無料期間中に導入し、事務の効率化を体験してください。

・ケアプランデータ連携システムのライセンス料のフリーパスキャンペーン<外部リンク>

・介護保険最新情報vol.1389(ケアプランデータ連携システムライセンス料が1 年間無料になる「フリーパスキャンペーン」開始のご案内)<外部リンク>

システムの導入ステップ

・利用中の介護ソフトのケアプランデータ連携システムの対応可否を下記のページから確認するか、事業所へお問い合わせください。

・「ケアプランデータ連携システム」の対応状況<外部リンク>

・システム導入フロー<外部リンク>

・クライアントソフトのインストール(下記のページからダウンロード)

・ソフトウェアのダウンロードのページ<外部リンク>

※事業所番号ごとに、介護ソフトが導入されているパソコン1台に絞って行う必要があります。

・ライセンスの利用申請

・ケアプランデータ連携システムのトップページ<外部リンク>

下記のページで電子請求受付システムの「ユーザID(KJから始まる14桁)」「パスワード」を入力。

「利用申請/更新」から入って、表示された利用規約を確認し、「利用規約に同意する」を押すと申請完了です。

・電子証明書の確認

事業所が請求管理に利用している電子証明書が必要です。未取得の場合は下記のページからで申請・取得する必要があります。

・電子請求受付システム<外部リンク>

・介護電子請求受付システム操作マニュアル(事業所編)<外部リンク>

※操作や手順がわからない場合は「ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト」へお問い合わせください。

【連絡先】0120-584-708 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日除く)※市では回答しておりません。

・10分でわかる!ケアプランデータ連携システム かんたん操作ガイド<外部リンク>(動画解説)

データ連携方法について

まず、送信側の介護ソフトから必要データ(予定や実績)のCSV形式で出力します。メールソフトのように、ケアプランデータ連携システムに取り込みアップロードすれば完了です。受信側は同システムを起動しデータを受信します。受信したデータをお使いの介護ソフトに取り込みし完了です。相互に介護ソフト間のデータの互換性を気にすることなく簡単に共有できます。

<参考>「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)<外部リンク>

提携設定は、原則として「データでの連携」にしてください(重要)

システム設定において、「データ連携をしない」に設定している事業所があります。データの連携方法の設定は「従来通りFaxや郵送でやり取りする」ではなく「データでの連携」を設定してください。互いの利便性を高めるよう努めてください。

「かんたんシミュレーションツール」による導入に係る費用対効果の確認ができます

ケアプランデータ連携システムを導入することで得られる効果を簡単に調べることができるツールがケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトに掲載されています。

5つの項目を入力するだけで費用対効果を診断できます。下記ページからシミュレーションツールと使い方ガイドをダウンロードいただき、費用対効果を確認できます。

・かんたんシュミレーションツール<外部リンク>