本文

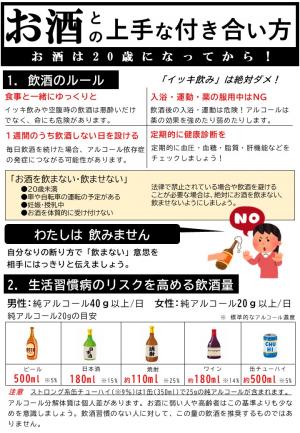

お酒との上手な付き合い方

適度の飲酒は、より良いコミュニケーションや心身のリラックスを促進する一方、過剰であれば肝臓などの臓器障害、アルコール依存症等の健康被害を起こす可能性が高くなります。お酒との上手な付き合い方について今一度ご確認いただき、適度な飲酒を心掛けましょう。

知りたい情報をクリックしてください。

1. 生活習慣病のリスクを高める飲酒量

-

1日に男性は純アルコール40g以上、女性は純アルコール20g以上は生活習慣病のリスクを高めるとされています。

-

ただし個人差があります。体質的にお酒に弱い人・高齢者はこの基準よりも少なめを適正量と考えましょう。

-

一般的に、女性のアルコール分解能力は、男性の2分の1~4分の3程度であると考えられています。また女性は、(1) 血中アルコール濃度が高くなりやす い、(2) 飲酒量が多いほど乳がんや骨粗しょう症のリスクが高まる、(3) 早期に肝硬変やアルコール依存症になりやすいことが分かっています。

※ 飲酒習慣のない方に対してこの量の飲酒を推奨するものではありません。

純アルコール20gの目安

| ビール | 日本酒 | 焼酎 | ワイン | 缶チューハイ |

|---|---|---|---|---|

| 500ml | 180ml | 約110ml | 約180ml | 約500ml |

|

アルコール濃度 5% |

アルコール濃度 15% |

アルコール濃度 25% |

アルコール濃度 14% |

アルコール濃度 5% |

|

|

|

|

|

|

※ 画像はイメージです。

ストロング系に注意

ストロング系に注意! 近年人気のストロング系チューハイでは、アルコール度数9%の場合、350ml 缶に純アルコール量は25.2g含まれており、1本でも20g を超えてしまいます。

アルコール摂取量を確認してみませんか?

厚生労働省から、純アルコール量とアルコール分解時間を把握するためのWebツール「アルコールウォッチ」が公表されています。

普段、目にすることのない自身のアルコールの摂取量を確認してみませんか?ゲーム感覚で簡単に使用できるので、ぜひご活用ください!

下記リンクよりご覧ください。

厚生労働省:あなたの飲酒を見守る アルコールウォッチ<外部リンク>

2. 健康を守る飲酒のポイント

あらかじめ量を決めて飲酒する

自ら飲む量を定めることで、過度な飲酒を避けるなど飲酒行動の改善につながると言われています。行事・イベントなどの場で飲酒する場合も、何をどれくらい飲むかなど、年齢・性別・体質の違い等による飲酒量と健康リスクを考慮しながらそれぞれ自分で決めて飲むことが大切です。

食事と一緒にゆっくりと

イッキ飲みや空腹時の飲酒は悪酔いだけでなく、命が危なくなることもあります。「イッキ飲み」は絶対にするべきではありません。また、人にも決してさせてはいけません。

また、飲酒の合間に水(または炭酸水)を飲むなど、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにしましょう(水などを混ぜてアルコール度数を低くして飲酒をする、少しずつ飲酒する、アルコールの入っていない飲み物を選ぶなど)。

一週間のうち、飲酒をしない日を設ける

毎日飲み続けるといった継続しての飲酒を避けましょう。毎日飲酒を続けた場合、アルコール依存症の発症につながる可能性があります。一週間の純アルコール摂取量を減らすために、定期的に飲酒をしないようにするなど配慮が必要です。

入浴・運動・薬の服用中はNG!

飲酒後の入浴・運動は危険です。アルコールは薬の効果を強めたり弱めたりします。

定期的に健康診断を

定期的に健康診断(血圧・血糖・脂質・肝機能検査)などを受けて、飲みすぎていないかチェックしましょう。

自らの飲酒状況等を把握する

自分の状態に応じた飲酒により、飲酒によって生じるリスクを減らすことが重要です。医師等へ相談したり、AUDIT(問題のある飲酒をしている人を把握するために世界保健機関(WHO)が作成したスクリーニングテスト。飲酒問題の早期発見等のため、10 項目の簡易な質問でアルコール関連問題の重症度の測定を行うものです。)等を参考に自らの飲酒の習慣を把握することなどが考えられます。

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター:AUDIT<外部リンク>

チラシ:お酒との上手な付き合い方 [PDFファイル/747KB]

3. 重要な禁止事項

20歳未満の飲酒(20歳未満に飲酒させることを含む)

- 2022年4月から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、飲酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。

- 未成年の飲酒は、脳に大きなダメージを与え、集中力や記憶力、判断力の低下や体の成長を妨げます。また、急性アルコール中毒やアルコール依存症等のリスクが高く、事件・事故の関連も深いという特徴があります。お酒は20歳になってからです。

飲酒運転

- アルコールを摂取した状態では安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下します。

- 飲酒をしたら運転すること、させることは絶対にやめましょう。

妊娠中・授乳中の方

- 妊娠中の飲酒は、胎児の正常な発育の妨げになり、低体重や脳の障害、早産や流産などを引き起こす可能性があります。

- 授乳中の飲酒は、母乳を介してアルコールが乳児に入り、発育を妨げます。

- 妊娠中、授乳中の飲酒はやめましょう。家族をはじめ、周囲の協力も大切です。

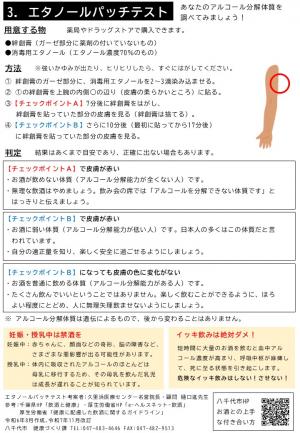

体質的にお酒を受け付けられない人の飲酒

- ごく少量の飲酒でも、強い動悸、急に意識を失うなどの反応が起こることがあり危険です。

〇自分なりの断り方で「飲まない」という意思を相手に伝えましょう。

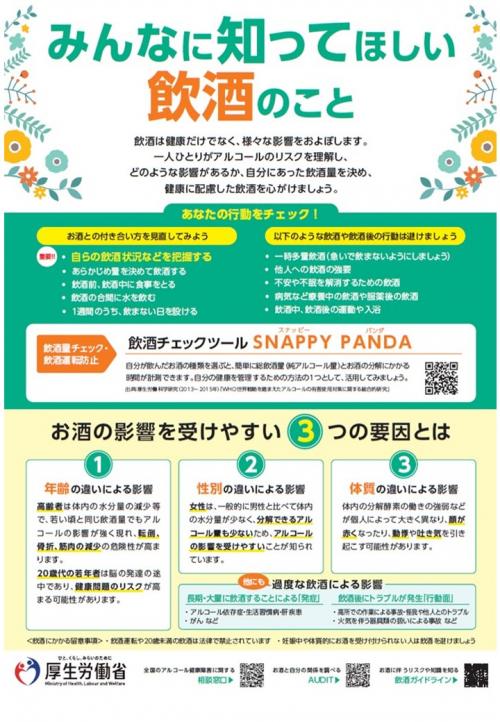

4. 飲酒ガイドライン・健康づくり支援ツール

飲酒ガイドライン(厚生労働省)

厚生労働省から飲酒ガイドラインが公表されました。

厚生労働省:みんなに知ってほしい飲酒のこと [PDFファイル/158KB]

厚生労働省:健康に配慮した飲酒に関するガイドライン [PDFファイル/431KB]

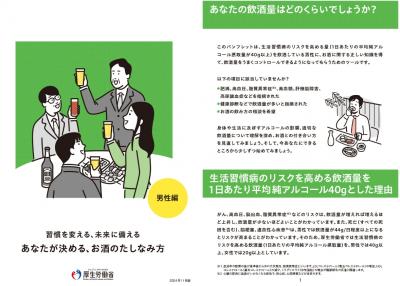

健康づくり支援ツール(厚生労働省)

厚生労働省から、男性編、女性編別に飲酒習慣を見直すことができる健康づくり支援ツールがリリースされました。

この機会にご自身の飲酒習慣を確認してみませんか。

厚生労働省:習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方(男性編) [PDFファイル/4.98MB]

厚生労働省:習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方(女性編) [PDFファイル/4.77MB]

5. アルコール依存症・酒害相談窓口

身近な人の飲酒問題で困っていませんか。下記の窓口には、相談できる専門家がいます。

-

千葉県こころセンター

依存症電話相談 043-307-3781

月~金曜日(祝日・年末年始除く)9時30分~16時30分

-

保健所(健康福祉センター)

習志野保健所(健康福祉センター) 047-475-5151

月~金曜日(祝日・年末年始除く)9時00分~17時00分

※ 実施曜日・時間・相談内容等の詳細については、お問い合わせください。

6. 関連リンク

-

千葉県:飲酒と健康<外部リンク>