本文

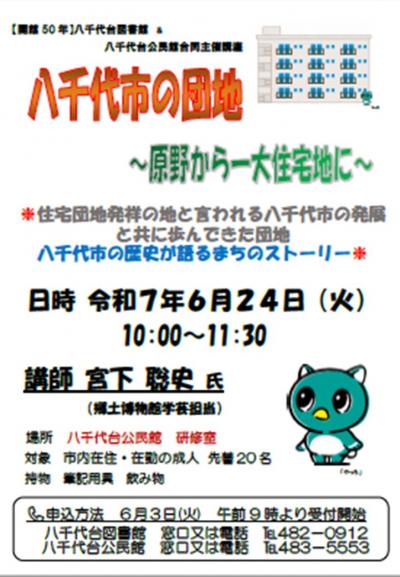

八千代台図書館・公民館合同主催講座「八千代市の団地~原野から一大住宅地に~」が開催されました

講座概要

開催日時 令和7年6月24日10時から11時30分

会 場 八千代台公民館研修室

講 師 八千代市郷土博物館 主任学芸員 宮下聡史氏

参加人数 21人

会 場 八千代台公民館研修室

講 師 八千代市郷土博物館 主任学芸員 宮下聡史氏

参加人数 21人

令和7年6月24日,早すぎる猛暑が猛威を見せた前週に比べ,幾分かは梅雨が戻ったような,しかし蒸し暑い曇天の火曜日となりました。

今年度最初の八千代台図書館・公民館合同主催講座。今年度,八千代台図書館は開館50年となりました。その記念すべき折にテーマとして選びましたのが,「団地」です。なぜ団地?と,開催までの間に何回も訊かれるという裏話があったりしますが,戦後の八千代市の歴史・文化を理解する上では避けて通ることはできません。八千代市が住宅団地発祥の地と言われていることはよく知られた話ですが,この八千代台地区も,八千代市にとっての団地発祥の地なのですから。

今回は八千代市郷土博物館での主任学芸員でいらっしゃる,宮下先生を講師としてお迎えし,「八千代市の団地~原野から一大住宅地に~」と題しまして,開催いたしました。

今年度最初の八千代台図書館・公民館合同主催講座。今年度,八千代台図書館は開館50年となりました。その記念すべき折にテーマとして選びましたのが,「団地」です。なぜ団地?と,開催までの間に何回も訊かれるという裏話があったりしますが,戦後の八千代市の歴史・文化を理解する上では避けて通ることはできません。八千代市が住宅団地発祥の地と言われていることはよく知られた話ですが,この八千代台地区も,八千代市にとっての団地発祥の地なのですから。

今回は八千代市郷土博物館での主任学芸員でいらっしゃる,宮下先生を講師としてお迎えし,「八千代市の団地~原野から一大住宅地に~」と題しまして,開催いたしました。

講座の様子

日本人の暮らしに深く馴染む「住宅団地」ですが,その起源を辿ると,何かと厄介な用語であることがわかります。その原因は間違いなく,団地がいわゆる公団団地型の集合住宅(板状住棟やポイントハウス)というイメージが深く刻まれている点にあります。

実際には長屋型のテラスハウスや,木造一戸建ても用語上は団地に分類されることがあります。団地とは建物そのものだけではなく,計画的に区画・開発された土地の集合体を示す用語でもあるからです。さらに,おなじみの板状(ばんじょう)住棟も,日本住宅公団(現UR都市機構)が大量に建設する以前から,例えば関東大震災の復興のために建設された同潤会アパートや,「軍艦島」の通称で知られる長崎県端島(はしま)には既にその原型が建設されていました。

「住宅団地発祥の地」を巡る認識にも誤解と混乱が生じており,大阪府の公団金剛団地と八千代台団地がほぼ同時期に建設されたことが話をややこしくしています。公団団地型,すなわち集合住宅を主とする公団方式の団地の建設という意味では金剛団地の方が先ですが,一戸建て分譲販売を含めた計画的大型住宅地の建設と言う意味の団地では,八千代台団地の方が先です。皆さんがどのような団地を思い浮かべるかで「1号」が変わる点には注意が必要です。

ですが,宮下先生のお話にもありましたが,それこそ最初期はすすき原に住宅地がポツンと設置された有様であった八千代台には,電気もガスも届かず,交通困難地に指定されてしまい,送付物も津田沼まで取りに行ったというエピソードがありますが,その後八千代台の東西の団地や勝田台,米本,高津,村上と団地が次々と建設され,今なお都市機構が緑が丘西に「八千代緑が丘はぐみの杜」を造成しており,八千代市の団地に住まわれている方々が,今の八千代市の基礎を築いてきたことを考えますと,やはり八千代市は「団地の街」なのです。その称号も現代的な感覚でとらえると是是非非ですが,1960年代~70年代の団地は間違いなく最先端の街でしたし,新三種の神器(カラーテレビ・乗用車・クーラー)を駆使する「団地族」は憧れの存在でした。

そんな団地に関し,様々なエピソードが披露され,高度成長期には一気に人が集まってきた影響でインフラ整備が追い付かず,特に交通が貧弱であったことは深刻であり,一例として高津団地から予定されたバス便が北習志野駅への乗り入れを拒否され,八千代台駅までの道のりをどうにか体裁を整えて入居開始を開始したことなどお話しいただき,会場からは驚きとともに,当時の事情をご存じであろう方からは懐かしむような声も漏れました。また,計画的な住宅の配置と,民間の開発とのバランスとりの難しさを指摘する一幕もありました。

時代が変わり,団地も古くなり,空室の増大,高齢化が深刻化するなど,厄介者扱いされた時期もありましたが,建物の更新が進み,またリノベーション住宅としても近年は人気です。また,昭和の板状住棟の多くが東日本大震災を乗り切り,その頑丈な躯体に注目が集まりました。若い方も団地に改めて注目されてみてはいかがでしょうか。

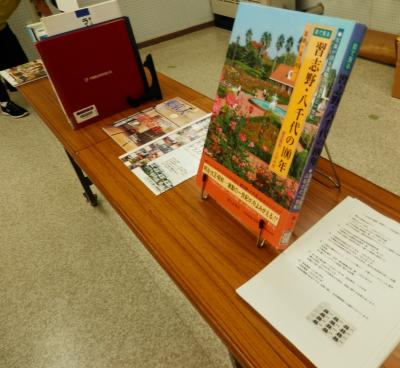

会場では図書館司書が選書した,関連のブックリストを配布させていただきました。

また,昨年の反省点などをもとに企画いたした結果,今回の講座は全般的に好評をいただきました。参加者の皆さん,講師の宮下先生,スタッフの皆さん大変お疲れ様でした。次回も楽しくも役に立つ講座を企画していきたいと思います。

今後とも八千代台図書館・八千代台公民館をよろしくお願いいたします。

実際には長屋型のテラスハウスや,木造一戸建ても用語上は団地に分類されることがあります。団地とは建物そのものだけではなく,計画的に区画・開発された土地の集合体を示す用語でもあるからです。さらに,おなじみの板状(ばんじょう)住棟も,日本住宅公団(現UR都市機構)が大量に建設する以前から,例えば関東大震災の復興のために建設された同潤会アパートや,「軍艦島」の通称で知られる長崎県端島(はしま)には既にその原型が建設されていました。

「住宅団地発祥の地」を巡る認識にも誤解と混乱が生じており,大阪府の公団金剛団地と八千代台団地がほぼ同時期に建設されたことが話をややこしくしています。公団団地型,すなわち集合住宅を主とする公団方式の団地の建設という意味では金剛団地の方が先ですが,一戸建て分譲販売を含めた計画的大型住宅地の建設と言う意味の団地では,八千代台団地の方が先です。皆さんがどのような団地を思い浮かべるかで「1号」が変わる点には注意が必要です。

ですが,宮下先生のお話にもありましたが,それこそ最初期はすすき原に住宅地がポツンと設置された有様であった八千代台には,電気もガスも届かず,交通困難地に指定されてしまい,送付物も津田沼まで取りに行ったというエピソードがありますが,その後八千代台の東西の団地や勝田台,米本,高津,村上と団地が次々と建設され,今なお都市機構が緑が丘西に「八千代緑が丘はぐみの杜」を造成しており,八千代市の団地に住まわれている方々が,今の八千代市の基礎を築いてきたことを考えますと,やはり八千代市は「団地の街」なのです。その称号も現代的な感覚でとらえると是是非非ですが,1960年代~70年代の団地は間違いなく最先端の街でしたし,新三種の神器(カラーテレビ・乗用車・クーラー)を駆使する「団地族」は憧れの存在でした。

そんな団地に関し,様々なエピソードが披露され,高度成長期には一気に人が集まってきた影響でインフラ整備が追い付かず,特に交通が貧弱であったことは深刻であり,一例として高津団地から予定されたバス便が北習志野駅への乗り入れを拒否され,八千代台駅までの道のりをどうにか体裁を整えて入居開始を開始したことなどお話しいただき,会場からは驚きとともに,当時の事情をご存じであろう方からは懐かしむような声も漏れました。また,計画的な住宅の配置と,民間の開発とのバランスとりの難しさを指摘する一幕もありました。

時代が変わり,団地も古くなり,空室の増大,高齢化が深刻化するなど,厄介者扱いされた時期もありましたが,建物の更新が進み,またリノベーション住宅としても近年は人気です。また,昭和の板状住棟の多くが東日本大震災を乗り切り,その頑丈な躯体に注目が集まりました。若い方も団地に改めて注目されてみてはいかがでしょうか。

会場では図書館司書が選書した,関連のブックリストを配布させていただきました。

また,昨年の反省点などをもとに企画いたした結果,今回の講座は全般的に好評をいただきました。参加者の皆さん,講師の宮下先生,スタッフの皆さん大変お疲れ様でした。次回も楽しくも役に立つ講座を企画していきたいと思います。

今後とも八千代台図書館・八千代台公民館をよろしくお願いいたします。

アンケートから(すべてご紹介できず,申し訳ありません。原文のまま掲載しております。)

・住宅地も団地というのを初めてわかった。

・八千代市の特徴をよくまとめていただいたと感じました。

・全体的に良かった。子供のことが思い出せた。

・最後の質問。団地発生の地について。質疑応答にすべての疑問がとけました。

・各団地の形成がわかり,よかったです。

・入居初期の苦労話。米本団地の話。

・1戸建て住宅団から様々な団との紹介,展開で勉強になりました。

・第1分譲で八千代台で育った者です。子供だったこともあり,自分の記憶が正しいとも言い切れません。(親に刷り込まれた記憶かも知れませんので)少し違う点もあるように思いました。

・やはりこういう講座は年配の方が多く参加する。若い世代が参加できる時間を用意してほしい。

・八千代市の特徴をよくまとめていただいたと感じました。

・全体的に良かった。子供のことが思い出せた。

・最後の質問。団地発生の地について。質疑応答にすべての疑問がとけました。

・各団地の形成がわかり,よかったです。

・入居初期の苦労話。米本団地の話。

・1戸建て住宅団から様々な団との紹介,展開で勉強になりました。

・第1分譲で八千代台で育った者です。子供だったこともあり,自分の記憶が正しいとも言い切れません。(親に刷り込まれた記憶かも知れませんので)少し違う点もあるように思いました。

・やはりこういう講座は年配の方が多く参加する。若い世代が参加できる時間を用意してほしい。

八千代台図書館がおススメする講座のポイント 「お風呂」

団地に限ったおはなしではありませんが,昭和30年代あたりまでは,日本の多くの住居に個人用の内風呂はありませんでした。長崎県の「軍艦島」では幹部用の住居にのみ内風呂が設置され,羨望の的であったと元島民が振返っています。八千代台団地は,当時としては珍しく内風呂付であったそうですが,第1期入居当初は肝心の水道・ガスが未開通で,大和田や実籾の銭湯まで入浴をしに行っていた苦労話を宮下先生もご紹介されていました。そんな団地のお風呂に関する話題です。

上記にあるような日本の住宅事情から,一時期,ある秘密兵器が団地等にも導入されました。それは,昭和30年に「株式会社ほくさん(旧社名北海酸素株式会社)」という会社が開発した,ユニットバスの元祖とも言える「ほくさんバスオール」です。

版権の都合上画像はお見せできませんが,入浴施設がなくても給排水とガスの接続さえ適えば,インテリア感覚で設置し,台所などで入浴が楽しめることが売りでした。昭和42年には洗い場付のタイプも追加されています。半畳程度のスペースで入浴できることから,またサラリーマンの月給1か月分程度,当時の販売価格にして55,000円で購入できたことから,すぐに人気に火かつき,特に大阪の千里ニュータウンで大量に導入されたことが知られています。しかし,湯気や排水の処理の関係から,本来想定された台所での使用は問題があり,多くの家庭では団地のベランダで使用されていました。

ただ,昭和30年代後半には早くも内風呂が普及し始め,バスオールも昭和40年代には新規設置が激減したようです。よってベランダに設置された「内風呂」も,今ではごく少数が使用されるのみで,既に一般的には過去の話となっています。そんなバスオールですが,生産自体は意外に最近まで続けられており,2003年まで商品としては存在していたようです。現在,バスオールの現物は大阪府吹田市立博物館で展示されています。当時を知る方,是非見学されてみてはいかがでしょうか。

なお,残念ながら八千代市内でバスオールが使用されたという明確な記録は見当たりませんでした。

上記にあるような日本の住宅事情から,一時期,ある秘密兵器が団地等にも導入されました。それは,昭和30年に「株式会社ほくさん(旧社名北海酸素株式会社)」という会社が開発した,ユニットバスの元祖とも言える「ほくさんバスオール」です。

版権の都合上画像はお見せできませんが,入浴施設がなくても給排水とガスの接続さえ適えば,インテリア感覚で設置し,台所などで入浴が楽しめることが売りでした。昭和42年には洗い場付のタイプも追加されています。半畳程度のスペースで入浴できることから,またサラリーマンの月給1か月分程度,当時の販売価格にして55,000円で購入できたことから,すぐに人気に火かつき,特に大阪の千里ニュータウンで大量に導入されたことが知られています。しかし,湯気や排水の処理の関係から,本来想定された台所での使用は問題があり,多くの家庭では団地のベランダで使用されていました。

ただ,昭和30年代後半には早くも内風呂が普及し始め,バスオールも昭和40年代には新規設置が激減したようです。よってベランダに設置された「内風呂」も,今ではごく少数が使用されるのみで,既に一般的には過去の話となっています。そんなバスオールですが,生産自体は意外に最近まで続けられており,2003年まで商品としては存在していたようです。現在,バスオールの現物は大阪府吹田市立博物館で展示されています。当時を知る方,是非見学されてみてはいかがでしょうか。

なお,残念ながら八千代市内でバスオールが使用されたという明確な記録は見当たりませんでした。