本文

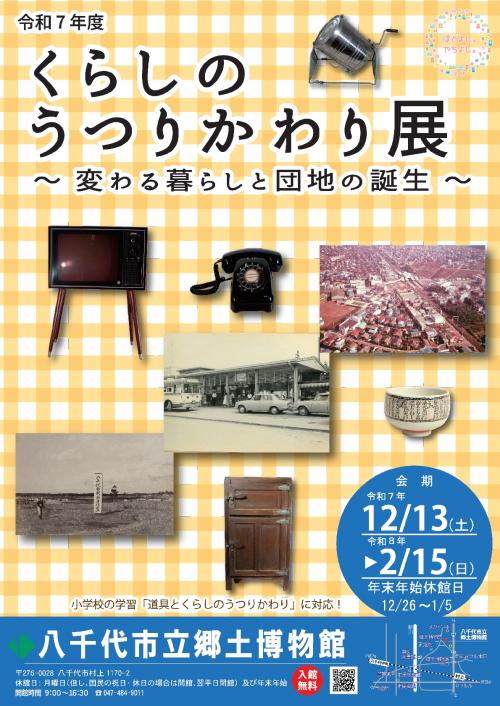

くらしのうつりかわり展~変わる暮らしと団地の誕生~

衣食住を中心とした様々な生活道具や写真などをもとに、八千代の昔のくらしの様子やうつりかわりを紹介します。

開催期間

12月13日(土曜日)~令和8年2月15日(日曜日)

開館時間

午前9時~午後4時30分

休館日

・毎週月曜日 ※月曜日が国民の祝日、休日の場合は直近の平日

・年末年始(12月26日~1月4日)

趣旨

技術の進歩により私たちの身の回りには便利な生活道具が増え、その結果、くらし方も変わり続けています。このくらしのうつりかわり展は、日本が経済的に大きく成長し、それに伴いくらし方も大きく変化した昭和30~40年代頃を中心に、生活の中で使われた道具を展示し、今のくらしと比べて、昔のくらしはどうであったのか、現在使われている道具との違いを実感していただき、変わってゆくくらしについて考える機会にしてほしいと思います。

また、展示の中心となる昭和30~40年代は、それまで農村地帯であった八千代市域が、急激に宅地開発されていく時代でもあります。その契機となる、日本初の住宅団地「八千代台団地」についても目を向けてみたいと思います。

主な展示内容

昭和のくらし

(1)衣

洗濯板、たらい、洗濯機、火のし、こて、炭火アイロン、くけ台、ミシン台、野良着(のらぎ)など

(2)食

羽釜(はがま)、薪(まき)、うちわ、火吹き竹、飯櫃(めしびつ)、炊飯器、七輪(しちりん)、ガス台、電子レンジ、氷冷蔵庫(こおりれいぞうこ)など

(3)住

火鉢(ひばち)、湯たんぽ、豆炭行火(まめたんあんか)、こたつ、石油ストーブ、燭台(しょくだい)、石油ランプ、蓄音機(ちくおんき)など

(4)団地の誕生

八千代台分譲住宅案内(パンフレット)、八千代町水道平面図など

関連行事

講座

(1)博物館上映会「昔のくらし」映画上映会

昭和35年の村上辺田前地区を舞台に製作された「おしどり家計簿」ほか1本を上映します。

日時 令和8年1月18日(日曜日)午前10時~11時30分

定員 定員40人 *申込不要

(2)子ども体験教室「昔の道具体験」

昔の道具に触れて、昭和前半のくらしを感じてみよう!

日時 令和8年2月8日(日曜日)午後1時30分~3時

内容 火のし・洗濯板等の昔の道具体験を行います。無料

定員 先着40人(小学校3年生以下は保護者同伴)

持ち物 木綿ハンカチ・ビニール袋・くつ下(洗濯用)

申込 1月6日(火曜日)午前9時から電話か直接当館窓口へ